Из лачуг в палаты: как крепостные крестьяне становились миллионерами

В Российской империи XVIII–XIX веков крепостное право держало миллионы крестьян в оковах зависимости, ограничивая их свободу и возможности. Жизнь крепостного была полна труда и лишений, но некоторые, благодаря смекалке, упорству и редким обстоятельствам, умудрялись не только вырваться из-под гнёта, но и сколотить миллионные состояния. Эти истории — настоящие саги о предприимчивости и воле, пробивавшихся сквозь суровую реальность крепостничества. Как же крестьяне, лишённые свободы, становились миллионерами?

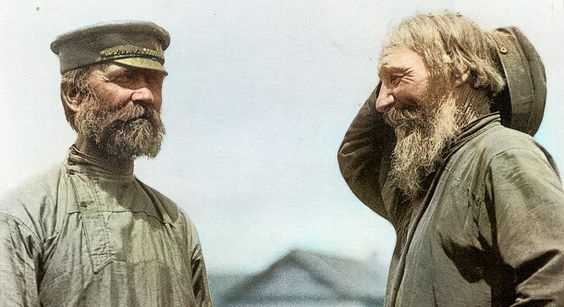

Крепостной мир: жизнь в неволе

Крепостное право, окончательно закрепощённое в России к середине XVII века, превращало крестьян в собственность помещиков. Они не могли свободно передвигаться, выбирать занятие или распоряжаться плодами своего труда. Предки Ленина: какие факты о них скрывала советская власть Большинство работало на земле, платя оброк (денежный взнос) или отрабатывая барщину (труд на помещика). Условия были тяжёлыми: изнурительная работа, бедный быт и постоянный контроль. Казалось, дорога к богатству для крепостных была наглухо закрыта.

Но в этой системе существовали лазейки. Некоторые помещики, особенно в торговых регионах или городах, разрешали крестьянам заниматься ремёслами или торговлей, требуя лишь фиксированный оброк. Эти возможности и становились трамплином для самых предприимчивых.

Смекалка и ремесло: первые шаги к успеху

Ключом к богатству для крепостных становились их навыки и деловая хватка. Многие начинали с ремесел или мелкой торговли. В городах, таких как Москва или Ярославль, крепостные работали ткачами, кузнецами, сапожниками или извозчиками. Качество работы и умение находить спрос позволяли им скопить начальный капитал.

Яркий пример — Савва Морозов, предок знаменитой купеческой династии. В начале XIX века он был крепостным помещика Рюмина в селе Зуево Владимирской губернии. Савва начал с ткачества, производя шёлковые ткани на дому. Его продукция славилась качеством, и он наладил торговлю в Москве. Со временем он скопил достаточно денег, чтобы выкупить себя и семью за огромную сумму — около 17 тысяч рублей. Позже его дело выросло в текстильную империю, а имя Морозовых стало символом богатства.

Оброк как окно возможностей

Система оброка, при которой крестьянин платил помещику фиксированную сумму, давала больше свободы, чем барщина. Катастрофа Аральского моря: куда на самом деле оно исчезло Некоторые помещики отпускали крестьян в города на заработки, позволяя заниматься торговлей или ремеслом. Это создавало уникальную ситуацию: оставаясь несвободным, крестьянин мог действовать почти как предприниматель.

Ещё один пример — купцы Грачёвы из Ярославской губернии. Начинали они как крепостные, торгуя в мелких лавках. Постепенно они расширили бизнес, занявшись поставками зерна и открыв мануфактуры. Их успех позволил выкупить себя и заложить основу для купеческой династии. Оброк стал для них шансом превратить труд в капитал.

Цена свободы: выкуп на волю

Выкуп на волю был мечтой многих крепостных, но стоил дорого — порой десятки тысяч рублей. Чтобы накопить такую сумму, требовались годы упорного труда и стратегический подход. Крестьяне, как Грачёвы, вкладывали прибыль в расширение дела, переходя от мелкой торговли к крупным предприятиям. Однако помещики нередко завышали цену выкупа, видя успех своих крестьян, что делало путь к свободе ещё сложнее.

Примером успешного выкупа стали братья Рябушинские, чья семья начинала как крепостные. Они занялись текстильным производством и торговлей, накопив капитал, который позволил им освободиться и основать одну из крупнейших купеческих династий России. Их история показывает, что выкуп требовал не только денег, но и умения вести дела в сложной социальной системе.

Сети и покровительство: сила связей

Успех крепостного-предпринимателя редко был делом одного человека. Важную роль играли связи — с купеческими гильдиями, церковными общинами или даже помещиками. В городах крепостные вступали в артели, где делились опытом и капиталом. Церковь тоже помогала: многие будущие миллионеры начинали как старосты или жертвователи, завоёвывая доверие.

Некоторые помещики становились покровителями своих крестьян, видя в их успехе выгоду. Например, крупные землевладельцы, такие как Шереметевы, иногда давали ссуды или разрешали своим крестьянам работать в городах, получая щедрый оброк. Такие отношения требовали от крестьян дипломатии и умения доказывать свою ценность.

Легенды успеха: фольклор богатства

Истории крепостных, ставших миллионерами, вошли в народный фольклор. В частушках и преданиях их изображали как хитроумных героев, побеждавших судьбу. Например, в Поволжье рассказывали о крестьянах, сколотивших состояние на торговле рыбой или тканями. Эти истории вдохновляли, показывая, что даже в крепостной неволе возможно чудо. Однако они же напоминали о рисках: помещики могли отобрать заработанное или повысить оброк, чтобы помешать выкупу. Арест Берии: как на самом деле в нём участвовал маршал Жуков

Какие города в позднем СССР считались самыми криминальными

Читайте наши статьи на Дзен